圖片提供:山藝術文教基金會

20世紀之後,由於世界政治局勢的關係,歐陸的重要美術館或博物館對俄羅斯蘇聯美術畫作的收藏是缺失的,短時間要補足這些重要的藝術作品是很困難的工作。而,位處高雄的山藝術文教基金會的俄羅斯美術品的收藏,在全世界可謂是「獨樹一幟」領先私人藝術基金會與博物館。

1994年,山藝術文教基金與中國美術家協會共同主辦「俄羅斯美術百年巡禮」,從北京出發,巡迴到湖北、瀋陽、重慶、台北等地,是兩岸首度合作推出大型俄羅斯美術特展。

「黑土大地——山藝術文教基金會收藏俄羅斯油畫巡迴展」,2011年,在北京中國藝術研究院、瀋陽魯迅美術學院、中國油畫美術館、湖北武漢美術館、杭州浙江美術學院、成都當代藝術館、重慶美術館等巡迴展出,在各地掀起高度關注與熱烈迴響。

2012年,台北國立歷史博物館推出「蘇聯藝術大系——社會現實主義繪畫大展。高雄市立美術館也推出「黑土大地——俄羅斯油畫巡迴展」。

「黑土大地氣——山藝術文教基金會藏俄羅斯藝術展」在上海藝術宮展覽,2015年。

列維坦是巡迴展覽畫派培育出來新一代的藝術家

列維坦(Issac Ilyich Levitan,1861年~1900年):列維坦是巡迴展覽畫派所培育出來的新一代畫家,以風景畫作聞名,是19世紀後期重要的風景畫家之一。列維坦是俄國的猶太人,在莫斯科繪畫雕塑建築學校學習,被公認具有出眾的才華,因父母早逝,而,生活極度窮困。不過,列維坦並未失志也沒放棄創作,專長是風景畫,以抒情筆調傳達俄羅斯自然、純樸、率真之美。1888年之後,列維坦的創作進入成熟階段,完成《伏爾加河組畫》,包括《傍晚》、《雨後》、《白樺樹》、《黃昏.金色的普寥斯》等,傳達了伏爾加河岸的典型風光與鄉土民情。

1895年之後,列維坦運用更樸實、簡練的畫法,完成《黃昏裡的草垛》、《農村中的月夜》、《春天.大水》等,紀錄的是俄羅斯大自然之美,1890年完成的《湖》是列維坦辭世前最後的作品。基金會藏的《白楊樹林》、《五月》是代表作。

列維坦油畫《五月》.1892-1893。

謝洛夫最能代表「表現實主義」的現實主義

瓦倫丁.亞歷山德勒維奇.謝洛夫(Valentin Alexandrovich Serov,1865年~1911年):身為最能代表「表現實主義」的現實主義畫家謝洛夫,總能看到生命隱藏的真相與秘密,畫出的世界往往是其他人眼中不易發現的。1874年,謝洛夫隨音樂家母親移居巴黎,幸運認識了知名畫家列賓,列賓很欣賞謝洛夫的天賦與能力。1880年謝洛夫考上皇家美術學院,列賓成為謝洛夫生命中的重要導師;同時,知名的契斯恰可夫教授也非常欣賞謝洛夫素描、油畫的卓越構圖能力。

扎實的素描能力與富想像力的創新手法,喜歡不拖泥帶水的描繪畫中主角,深刻傳達主角的內在精神與特有的性格,1890年代開始,謝洛夫的肖像畫特別出眾而受歡迎,上流社會許多重要人士與名媛紛紛發出邀請。代表作有《列賓》、《列維坦》、歷史學家《薩別林》與義大利音樂家《多瑪尼約》等,「顏色是我們的工具,反映我們的思想;色調不單是華麗的色塊,反映的是畫面的情緒與精神,宛若音樂中的和音一般,緊緊抓住人們的心」是謝洛夫對藝術的堅持。

1900年開始,謝洛夫轉向創作風景畫,朝浪漫主義風格發展。1897年到1909年,在莫斯科繪畫雕塑建築學校任教,栽培出不少知名的藝術家。基金會收藏的《年輕女子的畫像習作》是代表作之一。

謝洛夫油畫《年輕女子的畫像習作》。

彼得羅夫.沃德金是有多元才華與卓越的藝術家與評論家

彼得羅夫.沃德金(Kuzma Petrov-Vodkin,1876年~1939年):這位多元發展又具代表性的藝術家,不但有油畫、版畫與舞台設計的才華,也是傑出的藝術評論家。20世紀初,前往德國慕尼黑與法國巴黎學習,異國前衛的藝術發展產生很大的影響,回國後選擇在聖彼得堡創辦私人美術學校,經營的不錯。彼得羅夫.沃德金的油畫獨樹一格,沒有脫離俄國寫實傳統的範圍,偏愛使用紅、黃、藍三原色,尤其愛黃色與藍色成為主要的調性,構圖則強調平面與線條,富含俄羅斯傳統肖畫像的傳統元素。

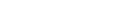

代表作有《浴缸馬》(1912年)、《伏爾加河邊的姑娘》(1915年)、《彼得格勒的1918年》(1920年)等,嘗試採用象徵性與抽象的繪畫風格。基金會收藏的《薩爾馬罕的一家茶館》是1921年作品,擅長用紅色與藍色的風格明顯可見,背景蘊含抽象的象徵,薩爾馬罕是一個中亞的城市,天氣比較炎熱,畫面中裸上半身的男士明確凸顯當地生活樣貌的特質。

沃德金油畫《撒馬爾罕的一家茶館》.1921。

約干松是蘇聯前輩藝術家貢獻卓著的代表

約干松(Boris Vladimirovich Ioganson,1893年~1973年):就讀莫斯科繪畫雕塑建築學校,屬於蘇聯前輩藝術家貢獻卓著的代表,享有「社會主義勞動英雄」、「蘇聯人民美術家」的榮譽。1928年是35歲約干松產量多的年度,《蘇維埃法庭》、《一九一九年的鐵路樞紐站》、《工農速成高等學校的學生》等三件畫作,闡述的是革命之後整體社會比較重要或鮮活的事件,表現手法是寫實的自然主義,構圖出現些許混亂,整體卻相當樸實無華。

1933年《審問共產黨員》、1937年《在舊時的烏拉爾工廠》是約干松創作成熟期的代表畫作,前者描繪的是國內戰爭期間紅軍與白軍的鬥爭,後者表現的是十月革命之前的工人與工廠資方的強烈衝突,光線是強烈的明暗對比,色彩展現著曖昧關係,造成畫面格外緊張的戲劇效果;特別的是《審問共產黨員》獲得1937年巴黎國際博覽會的最高榮譽獎,《在舊時的烏拉爾工廠》則得到1958年比利時布魯塞爾國際展覽的金獎。

1947年,約干松創作大型油畫《1945年5月9日在紅場上歡慶勝利》。1950年與助手等四人共同創作油畫《列寧在第三次共青團代表大會上演講》,約干松在創作高峰期刻劃出列寧在不同場合演講的多種面向。

教學是約干松的重要興趣與工作之一,他任教於莫斯科蘇里科夫美術學院、聖彼得堡(原名列寧格勒)列賓美術學院,同時,領導藝術研究院的列寧格勒藝術創作工作室,1951年至1954年兼任蘇聯最大美術館——特列恰科夫畫廊的館長與美術家協會主席。

基金會收藏有《列寧在第三次共青團代表大會上演講》的兩件草圖,可看到約干松細細觀察與描繪列寧的專業與用心。

林明哲曾經接獲蘇聯某重要礦區負責人來信詢問能否讓出某些藏品?他們蓋建了美術館,希望能再購藏一些重要畫作,把整座美術館當成送給俄羅斯總理普丁(Vadimir Valdimirocich Putin,1952年~)的生日禮物,怎知,最後的結果卻是無疾而終!現在這重的要礦區是否存在都不知道呢?