標題中的這句話,字典釋義中有保守、拘泥的意思,是貶義。但保守、拘泥就一定不好嗎?至少在知識領域,是不是不越雷池才更安全呢?我這樣想,其實是有感於一些名人的所為,雖然我只是普通人。

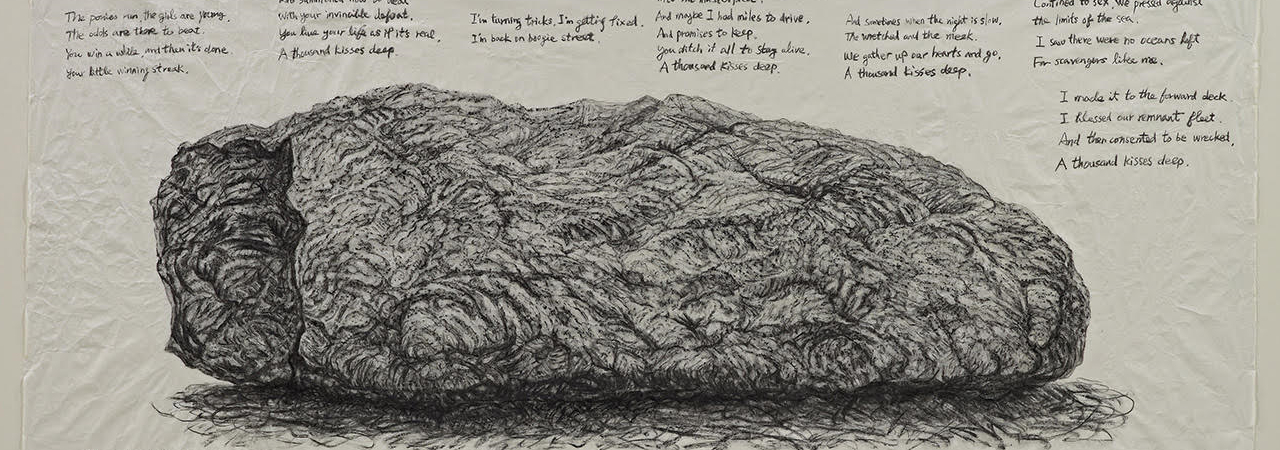

陳逸飛:踱步,1979年,布面油畫,186x356cm。

陳逸飛是大畫家,畫畫應該是在行的,但拍電影是不是很在行呢?我不懂,無法置評。但據說當年他做為電影《理髮師》的導演,與主角姜文鬧掰了,起因是姜文不聽他的指揮。我從純外行角度看,拍電影這種事,薑會比陳更專業,也就是薑更明白如何拍電影。陳在電影問題上與薑較勁,似乎不算明智,就像薑如果在畫畫問題上與陳較勁一樣不明智。

於丹因為講孔子而出名,也因為講孔子而遇冷。這可能與於丹主要研究領域是大眾傳媒有關,雖然她自稱從四歲起就開始讀“論語”,但蒙學性質的閱讀與專家講解經典肯定不是一回事。兒童讀不懂,理解錯了,是會被原諒的,但以專家身份出現就不同了。與之類似的是作家劉心武,小說寫得不錯,但後來致力於“揭秘”《紅樓夢》,計畫在央視講三十六集,但講到二十三集時就被叫停了,據說是引起了眾多紅學家的不滿。還有一位是木心,上海美專畢業,學油畫出身,後來致力於文學創作,現在知名度很高。但2022年南京大學的一位文學碩士在研究木心的過程中,發現木心的作品中有抄襲現象,而且數量很大。於是引起討論,眾說紛紜,若從討論結果看,確實是抄襲了。

以上幾位都是我所仰視的大人物,對他們孰是孰非我沒有能力置評,況且我既沒聽過於丹講論語,也沒有聽過劉心武講《紅樓夢》,也沒有讀過木心的任何著作和文章。我只是注意到一個現象,就是圍繞這些知名文藝家和學者所產生的爭論或非議,都是在他們本專業之外。也就是說,他們是因為屢屢對自己專業之外的事情發表意見而遇到挑戰的。如果於丹只講傳媒學(我聽過於丹講傳媒學,那是相當好),劉心武只寫小說,木心只畫油畫,應該不會遇到這些麻煩事。

最近讀到謝寧寫北大人物的一篇文章,能不為尊者諱,真實性很強。裏邊談到對季羨林散文的評價,是“思想性不高”,對此我完全同意。因為我讀過季老的論文和散文,感覺論文很好,曾多次推薦我的學生們去閱讀,但我也認為季老散文一般,是“思想性不高”。想想,這也是因為季老主要是語言學家而不是文學家的緣故。

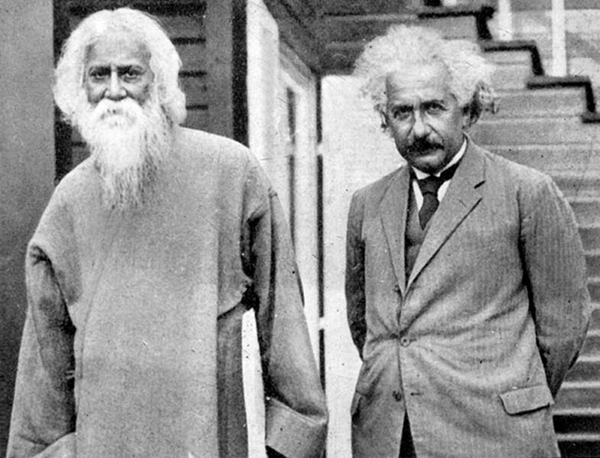

1930年7月14日,愛因斯坦在柏林郊區的家中迎接了印度詩人、哲學家兼音樂家泰戈爾,後者是第一位獲得諾貝爾獎的非歐洲人,兩人結合各自的專業認知進行了科學與宗教問題的對話。

科學家中常有人談社科人文,尤其是物理學家,如愛因斯坦選集第三卷中就包含很多政治和社會言論。楊振寧也常講“物理美學”,蘇聯氫彈之父薩哈羅夫(1921-1989)投身人權事業,在1968年5月的《紐約時報》上發表著名的《關於進步、和平共處與思想自由的思考》後,立刻被當局解除一切職務,他在後來獲得了諾貝爾和平獎。與他類似的還有中國的天體物理學家方勵之,寫過《科學家的社會責任感》、《人權與改革》等非物理學文章,甚至還因為參加社會政治活動而成為通緝犯。為什麼很多物理學家會關心社會問題?是不是與物理學家擅長用數學模型來描述和預測複雜系統的行為有關?因為人類社會同樣是一個充滿複雜現象的有機系統。甚至有一種社會學是直接以物理學為範本的,就叫社會物理學。只是反過來看,社會人文學者能談物理的卻幾近於無。我的同事徐建融教授本科是讀物理的,後來成了知名美術史家,但我沒聽說過有本科學美術史後來成物理學家的。

王洪義:風景習作,2020年,數字繪畫。

這樣看,雖然術業有專攻,對本專業以外的事少說為妙,但不容否認的,是人類社會中也確實存在百科全書式人物。設想如果再次出現達芬奇、歌德、羅素、愛因斯坦或費曼那樣的人,就算對所謂專業之外的事情發表意見,又有什麼關係呢?另外,如果是普通人,就算隨便說點什麼,也不會引起什麼大麻煩,只有非普通但還達不到天才的人,才會因為所論非所學而出紕漏。比如僅僅讀過小學就廣開書單,從未受過某一學科的訓練卻敢指導某一學科的發展,就太不嚴肅了。也正是看到大人物們會露出馬腳,我才知道,對自己不熟悉或者沒有受過專門訓練的領域,一定不要隨便講話,最好是閉嘴,這樣至少可以避免尷尬。這也就是標題說的“不越雷池一步”的意思。這樣做雖然失之保守和愚鈍,但比起更常見的不懂裝懂,總是好太多了。