中國古代書論中有“沉著痛快”的說法,意思是好的書法,可將沉著和痛快這兩種對立的事物統一起來,這道出了最高層次的“美”的要義。

塞尚:普羅旺斯狩獵小屋,1889-90年,布面油畫,58.3x81cm,美國巴恩斯基金會藏。

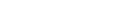

有藝術審美經驗的人會知道,由單一元素構成的美感,容易讓人膩歪。如薩金特(John Sargent)作畫帥得一塌糊塗,但被羅傑·弗來(Roger Fry)批評為“缺乏審美素質”;劉易斯·芒福德(Lewis Mumford)也說他的華麗技巧並不能掩蓋他空洞的思想和作畫時的輕浮。當然,畫太笨拙也不行。塞尚早期作品就足夠笨,他如果只靠那些作品成不了大師,好在他後來確實做到了既沉著又痛快,非一般畫家可比。不過,我寫此文不是要談繪畫美學,而是想借“沉著痛快”這幾個字區分一下美術史。我覺得“沉著痛快”之說只適合古典美術,不適合現代美術,因為現代美術多痛快,少沉著,如果這個說法成立,就可以把美術史理解為從沉著+痛快向只有痛快的風格演變史。空口無憑,下面略舉幾個例證:

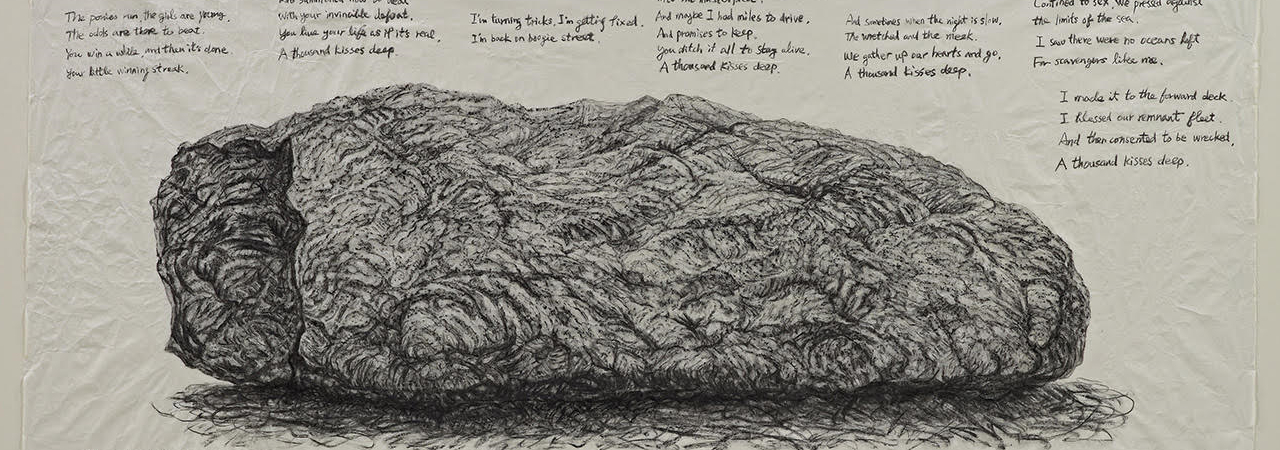

倫勃朗肯定是既沉著又痛快的,他既沉厚,又飄逸;既嚴謹,又豪放。與倫相比,畢加索是痛快有餘,沉著不足。可以說,在整個西方現代藝術中,畫風沉著的藝術家偏少。這個規律也適用於中國現代繪畫。齊白石是既沉著又痛快的,他的每一筆都是二者兼備。但齊之後就很少有這樣沉著+痛快的花鳥畫家了,連只有痛快的畫家也不多見了。這是因為只求痛快沒有沉著就失之單薄,再發展下去就可能輕浮或油滑,那就連痛快也不如了,而這似乎正是中國當代繪畫的真實情況。不過,還有更不堪的,是裝“痛快”或者說是“故作痛快狀”,即刻意製造出狂放無羈的畫面效果,這就不僅單薄輕浮,而是跡近行騙了。

倫勃朗:梳粧檯上的年輕女子,約1635年,鋼筆與棕色墨水,毛筆與棕色和灰色墨水,

23.5x17.8cm,奧地利維也納阿爾貝蒂娜博物館藏。

畢加索:亞威農少女,1907 年,布面油畫,244 x 234cm,紐約現代藝術博物館藏。

以上是對繪畫從沉著+痛快到只有痛快再到只有輕佻油滑的歷史演變的陳述。這當然是個人妄議,算不上學術論斷,所據也只是眼前看到的美術圈子裏的一般情況。不過有一點可以算是嚴肅論斷,就是不論是“沉著+痛快”還是“痛快”還是“油滑或輕佻”,都比“裝痛快”要好。這也就是“寧做真小人不做偽君子”的意思,因為藝術是以誠為貴的,如果連藝術都要以虛偽示人,那藝術也真就該滅亡了。

在藝術中,偽飾,裝腔作勢,假模假式,都是不好的。而如何識別藝術的真意,對任何人都是個不大不小的難題。對此我有一個屢試不爽的經驗,是看繪畫風格與作者性格是否統一。如一幅筆法豪放的作品,說是張飛畫的,我就願意相信;說是林黛玉畫的,我就要琢磨琢磨。這個經驗來之不易,是多年來見過太多畫家所致。那麼多酸文假醋、滿腹機心和錙銖必較的人,偏要玩激情澎湃和狂放無羈,這讓我生疑,不是說“畫如其人”嗎?這“畫非其人”是怎麼回事呢?

在中國大陸,言不由衷是常見的,甚至是必須的,否則掉腦袋都有可能。但畫不由衷,雖然也常見,但它不是必須的,別說掉腦袋,連掉根汗毛的危險都沒有,但還是有很多人畫不由衷。而畫壇上這種人多了,由衷的反而成了異類,成了默默的大多數。

寫到這裏,我發現已經跑題了,居然從沉著痛快的古典畫風扯到虛偽做作的當代畫家人格了。為表示論述邏輯完整,我給出統一結論:人格與畫格是統一的,畫不行是因為人不行。古典繪畫的高度如珠峰,現代繪畫的高度如阿爾卑斯山,當代繪畫的高度在哪裡?還有待歷史的證明。