望著正如女俠又愛騎大型機車的李錦繡身影,漸行,漸遠,漸小,最終消失在路的盡頭。這是我對總能敞開心扉暢談心底事的摯友藝術家李錦繡的最深刻印象。

我當然知曉李錦繡不單單是一位「傑出的藝術家」,同時也身負為人妻、人母、媳婦兒等角色,可能正趕時間回家去準備晚餐呢?而且,還有許多的家務活需要她獨自處理完成。

我深愛(或可說享受)在新生態藝術環境走廊望著李錦繡(感受有點似遇見母親)的背影,因李錦繡通常停留看展覽或話家常或談文論藝的時間多不會太久。之於我,能夠見到李錦繡就是一件愉悅又值得期待的樂事。

真正認識藝術家李錦繡(1953年-2003年),是我拎著一個大皮箱抵杜昭賢女史經營的台南新生態藝術環境工作,開始騎腳踏車上下班的生活。台南春陽總是格外明媚迷人,當時李錦繡與夫婿都是台北「二號公寓」的成員,我仍清晰記得二號公寓多位成員南下,大夥兒排排睡在李錦繡新家的木頭地板上,那地面是「一塵不染」的潔淨,可知李錦繡是把家裡打掃的多麼乾淨!主要是其它可見的空間多堆放黃步青創作所需的漂流木或拾得物或現成物。

李錦繡來自嘉義充滿愛的基督教世家

日前,有一機緣前往嘉義,正式認識與探訪了李錦繡的弟弟李英哲一家人(弟妹許雪謹、兒子李雨仰、女兒李贏之),面對李錦繡娘家弟弟全家人的溫度、熱情與修為,那麼的謙和自持,更能理解李錦繡是如何成長、學習與生活在滿滿是愛的原生家庭中。難怪連我以及台南年輕藝術家們都很尊敬「李錦繡老師」,也很愛與李錦繡談藝術與自己面對生命的迷茫或困惑等等。

我特別記得自己曾在替代空間原形藝術按下快門,拍攝了穿著裙子的李錦繡蹲踞在地上,與年輕藝術家討論地上裝置藝術作品的那一瞬間!

經過1995年到2000年的六年等待,在典藏擔任主編等職務的我,竟然始終未能突破李錦繡的「請再給我一年,我還沒準備好,妳先訪黃步青啦!」這個答案,終究讓我無緣深入「專訪藝術家李錦繡」。

事實上,當李錦繡把夫婿推到她前面之際,我心底真實的OS是「就是不想訪問黃步青!」因我在新生態藝術環境執行的最後一檔展覽就是黃步青個展。

我永遠記得常頭痛的我,那日頭痛到要去抱著馬桶猛吐,與老闆杜昭賢、展覽部經理美幸報告,我趕忙去了郭綜合醫院吊了兩小時點滴,頭痛終於消除了,才能認真工作;回抵畫廊剛好準時赴與黃步青約好的三點鐘之約,怎料,黃步青劈頭來一句「妳去看電影?」讓我臉上肯定青綠一片,試問「我這小小的畫廊工作人員能在忙碌的上班時間翹班去看電影?」差點頭痛又要一ㄚ(二聲,台語)起來囉!!!

同時,我聽聞許多黃步青的展覽,主力最認真佈展的就是妻子李錦繡;此外,也包括獨立策展人石瑞仁擔任台灣館策展人的1999年威尼斯雙年展展覽,夜半是策展人與李錦繡熬夜佈展,黃步青是時間到就睡覺去了!

李錦繡成長在一個充滿愛的基督教世家,李錦繡的父親從事油漆工作,是油漆調色的高手,負責又本分的商人,絕不多浪費一點油漆,讓客人多付一點錢。李錦繡的母親是喜愛打毛線的典型家庭主婦,基於「愛屋及烏」,女婿也能穿上出自岳母雙手精美溫暖的愛的毛衣。1983年到1986年,李錦繡在法國國立高等裝飾藝術學院深造,而,不到六歲的兒子可農則由嘉義的外婆帶在身邊,讓李錦繡在法國不必面對既學習又照顧父子,過著「蠟燭兩頭燃燒」的煎熬深造生活。

弟妹許雪謹(二人感情深厚,一直喚大姑為「姊姊」)知曉姊姊面臨現實生活的為難處,從不刻意向姊姊尋求相關的幫助;反之,個性低調不主動爭取又不愛強出頭而習慣默默付出的李錦繡,開始在弟弟與弟妹開設的「橡樹子藝術兒童教育機構」整理與建構外在的環境,共同推動兒童藝術創意教學。

李錦繡設計與弟弟李英哲共同製作的《比薩牆》。

同為李仲生學生的李錦繡與陳幸婉有著惺惺相惜的友誼

從發現乳癌(2002年查出就是末期)到過世(2003年)短短不到兩年,高齡老父從嘉義到台南照顧生病的女兒,李錦繡剛毅堅忍的個性在她不肯吃止痛藥便能獲得印證。李錦繡與陳幸婉二位都是跟隨李仲生學習的優秀女藝術家,李錦繡曾在德國邂逅陳幸婉,異鄉遇故知,當然格外喜悅,陳幸婉可能當時正在德國盧北克哥德克藝術坊駐村創作!

同時,採用中醫療法與獨自練法輪功的藝術家陳幸婉並未告知李錦繡,自己的身體正與乳癌細胞進行肉搏戰,會專程從台中特地南下照顧李錦繡,教她一起練法輪功;得知這二位傑出女藝術家同遭乳癌癌細胞吞食肉體的殘酷事實,而維繫彼此的是「惺惺相惜」珍貴情誼,我的雙眸不由自主的模糊了視線。

「這是多麼難能可貴的藝術家姊妹情誼」,「李仲生帶出來的女性藝術家實在太棒了」是我心中最強烈的肺腑之言!

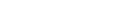

李錦繡的平面畫作。

每周搭火車從台南回抵嘉義,短短40分鐘車程,李錦繡曾說:「自己最喜歡且享受這短短車程,車窗外的風景分外迷人!」而,我的解讀是「李錦繡回抵嘉義正是『女兒回娘家』,恢復了『女兒』的身分,能享受父母的疼愛與照顧;不再是夫婿特別仰賴的最重要頭號助理,也暫時卸下黃太太的法定身分,能與父母話家常,談前塵往事。一起與弟弟夫婦共同進行兒童學習藝術的工作,隨心所欲進行幼兒園環境的改造或修正,這些都是擁有『藝術家身分』的李錦繡特別喜愛做的事,平時與藝術家夫婿生活的李錦繡壓根沒法全心全意的創作!」

1987年李錦繡加入嘉義書法家陳丁奇(1911年-1994年)「玄風書道社」,學習書法約達七年。

「天地自移變 滄桑心底藏」是李錦繡病逝前的真實寫照

來自醫學世家的蔡肇祺是台大中文系教授蔡璧名的父親,也是太極拳宗師鄭曼青之嫡傳弟子,創設「中華民國意識科學研究會」,李錦繡與弟弟李英哲一起參加了約十年(1994年-2003年),對這對姊弟的生命影響至深。

「古梅戲雪霜 芳烈品朝陽 天地自移變 滄桑心底藏」是蔡肇祺老師的1979年的詩作《古梅》,李錦繡姊弟二人用鐵條轉化完成這首詩作,目前是弟弟李英哲住家三樓的大門。

李錦繡是一位台灣美術史中被輕忽的女性藝術家,低調的她不喜歡交際應酬,幾乎不參加展覽開幕式(可能除了自己的夫婿展覽)。「真我非我所識,我識者非我」是出自李錦繡在1986年隸屬文化部的國立巴黎高等裝飾藝術學院的畢業論文《台灣——巴黎》:自由路上的繪畫》。

從1995年到2003年病故前,長約快10年,李錦繡始終是弟弟與弟妹經營的「橡樹子藝術兒童教育機構」的藝術總監,標明「你會發現讓小朋友在橡樹子藝術成長的一百個理由」。

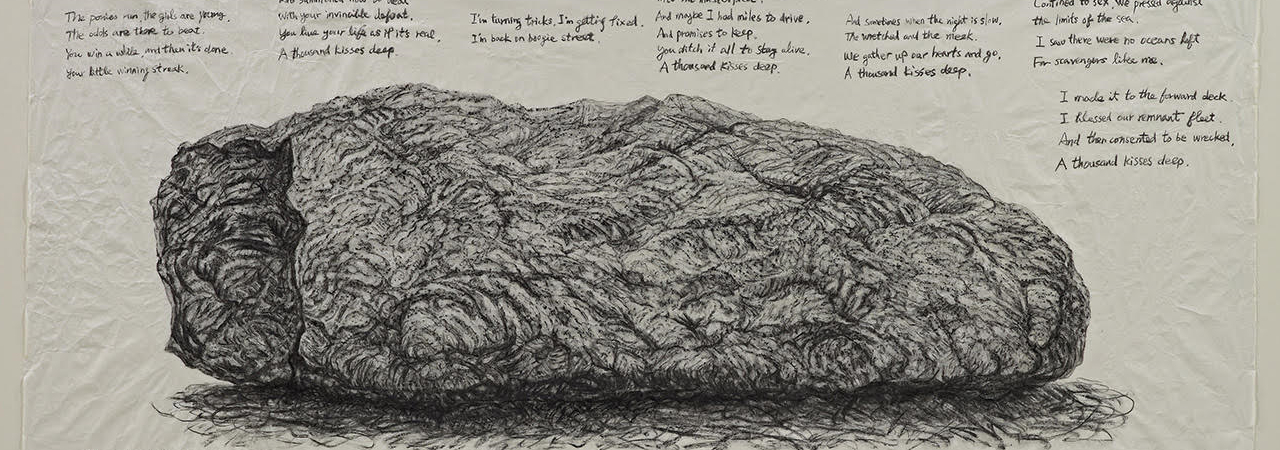

李錦繡書寫兒童美勞創作活動的計畫案。

翻閱李錦繡清秀文字書寫的《兒童美勞創造活動的指導原則》,「家長與老師的進修及心理準備;開放兒童的視野、視野、接觸與體驗周遭環境;實驗性與遊戲性的啟發、指導;提供畫題內容的資料及常用、想像性的話題;和兒童建立合作的友誼關係;極大的誇獎與極小的懲罰;以兒童的立場來評鑑與欣賞」。

教學重點是:「一、注重「『自我表現』;二、重視『引起動機』;三、加強『個別指導』;四是重視『直接體驗與理解』。」

翻閱大量李錦繡十多年為兒童藝術教育投入所書寫的思考、理念、方法與教案,深感「能成為她教授的小小孩童真是太棒又太幸運了」!

同時,我也翻閱了不少大學時期拍攝的影像與學習過程的作業(習作)等等,難怪對台灣本土影響至深(包括建築界)的畫家席德進會稱許:「李錦繡是全班最有才情的女同學」!

雖然有位在大學任教的夫婿,不過,家裡主要家計卻是李錦繡獨自扛起,所以教兒童藝術創作是主要收入來源。「天地自移變 滄桑心底藏」是蔡肇祺老師《古詩》的最後兩句,不啻正是李錦繡平素面對家庭生活的最佳寫照?讀來真是格外心疼與不捨啊!

在繪畫作品之外,李錦繡的創作是立體的,廣用媒材,八方齊發的。她作裝置藝術、鐵雕、壁畫、磚砌鋪面、迷宮造園,整個幼兒園區就是一個藝術園。

今夏6月27日開始,嘉義美術館會推出李錦繡、謝貽娟、小雨三人聯展,展覽現場也會播放兩位女性藝術家的紀錄片;希望這個聯展的策展能探究到李錦繡長時間在嘉義對台灣兒童藝術教育的付出與努力,讓李錦繡不只侷限在「透明的存在,我就是透明的存在」的層面,而是真能讓觀者全方位看到「發光發熱」的傑出藝術家李錦繡生命、教學與創作的精華。