圖片提供:陳夏雨藝術基金會籌備處

去年(2024)秋日,第一次幸運又開心地仔細觀看藝術家陳幸婉(1951-2004)不少作品是在東海大學藝術中心,是美術系吳超然老師策展的「生命的速寫─陳幸婉的揮灑與拼貼」特展。

事實上,以我對陳幸婉本人與藝術創作的理解,心底始終存在「某些彩墨畫作或可能是陳幸婉試驗∕練習∕手邊剛好有這些顏色而非真正完成的作品」的疑問?

陳幸婉對我說過「自己滿意不會再動的已完成平面作品,有的會簽上『婉』與『年代』,不過,倒不是件件都有簽名。」

接著,2024年歲末,以近30位女性藝術家的作品為主,在成立四十載的北美館典藏展「飛地——一部自傳的誕生」,再見到陳幸婉的精采作品,宛若「與故友邂逅在展間」,分外親切而愉悅。

陳幸婉專擅的水墨、油畫、複合媒材(布、繩索、獸皮、石膏、膠、木、印刷品、現成物、鐵片、紙、針線、訂書針)、裝置藝術作品等,具有「大破大立」的特質,氣勢卓然且磅礡。果真是李仲生眾多學生中,別具獨特藝術語彙的女性藝術家的重要佼佼者。

我知曉陳幸婉的信念是:「我崇尚自然,藉著創作,記錄我對生命、對自然的體會。創作是生命中內在的需求,沒有任何事比創作帶來更大的喜悅」;「我要找尋的就是那種純粹、自然、直接而毫不修飾、毫不做作的本質,以及根植於土地與大自然的力量」。

從非洲原始民族音樂獲得刺激與啟發的陳幸婉不禁深自檢視:「毫無修飾、不說明、不討好(避免過多的修飾)忠實於最直接的感情,毫不猶豫的表現」。面對自己的藝術創作所堅持的就是「棄絕一切企圖討好人的東西,追根究底,抽絲剝繭」;實踐並找尋「什麼是唯一必要的根本元素」!

通過藝術創作,陳幸婉觀察與探索自然,回歸自我,遁入巨大的寂靜,進而「凝視死亡」,亦可解讀為「與死亡對峙」。「死亡,更具『真實』。他已不需要『偽裝』,他也無法再保護自己,只能任任風雨霜雪蟲蠅……擺布,直至復歸塵土。」書寫在陳幸婉1997年的札記裡。

20世紀最重要的拉丁美洲偉大詩人∕1971年諾貝爾文學獎得主聶魯達(Pablo Neruda(1904-1973),《疑問集》是1974年過世前的重要遺作,也是臨終前對生命的最後巡禮。「死亡到最後還不是 一個無盡的廚房嗎? 你崩解的骨骼會怎麼做,再次尋找你的形體? 你的毀滅會熔進 另一個聲音或另一道光中嗎? 你的蟲蛆會成為 狗或蝴蝶的一部分嗎?」是來自智利的聶魯達面對「死亡」的提問。

蘇珊‧桑塔格(Susan Sontag, 1933-2003)是20世紀美國最重要作家與公眾知識分子之一,她知名的著作《疾病的隱喻》是1987年自我面對身患乳癌的思考與探究。

「疾病並非隱喻,而看待疾病的最真誠的方式——同時也是患者對待疾病的最健康的方式,是盡可能消除或抵制隱喻性思考。然而,要居住在由陰森恐怖的隱喻構成各種風景的疾病王國而不蒙受隱喻的偏見,幾乎是不可能的。我寫作此文,是為了揭示這些隱喻,並藉此擺脫這些隱喻」;「人們對某些疾病,尤其是『癌症』的迷思,不但給病患加諸更多的痛苦,且往往壓抑了他們去尋求適當治療的方法。去除了『癌症』的神祕面紗——『癌症』不過是一種疾病,而非詛咒或懲罰,當然更不是一件令人難堪的事。」是蘇珊‧桑塔格關注的重要觀點。

人世間無分貴賤,不論好或壞,對於陳幸婉生命的存在始終是:第一是「人」,第二是「藝術家」,第三是「雕塑家陳夏雨的女兒」。直到乳癌在巴黎病逝,真正讓53歲的陳幸婉與紅塵人世猛力割裂。事實上,「死亡」在「永遠」這個過程中,不過是必經的最後一段;不經過「死亡」,誰都抵達不了「永遠」。

1990年代之後,陳幸婉前往埃及旅行與暫時居住數月將近十次。1993年,陳幸婉陪伴年逾七旬的雙親赴埃及旅行,能與父母同遊埃及是陳幸婉生命裡多麼愉悅的一趟旅程。閱讀陳幸婉拍攝許多沙漠中動物殘骸的影像,陳幸婉的目光盯住被風化後各種骨骸,主因是它們更「接近真實」,無絲毫偽裝,絕對真切的存在!

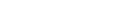

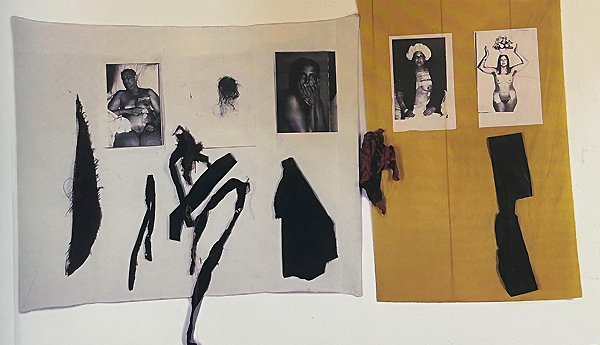

陳幸婉《向漢娜.威爾克致敬》,複合媒材,207x280cm,1995至1996年。

《向漢娜.威爾克致敬》一作,陳幸婉創作於1995至1996年,複合媒材的重要代表作之一,207x280cm,主要向罹患乳癌的美國藝術家漢娜.威爾克(Hannah Wilke,1940-1993)特別致意。

熟悉女性主義的發展必然知曉創作深具特色的漢娜.威爾克,自己最親愛的母親罹患乳癌,漢娜.威爾克就用相機拍攝母親生病的過程,用攝影詳實記錄病體的變化,無懼母親將面臨的死亡步步進逼,直到母親病逝離開,留下200多張攝影作品來紀念最親愛的母親。

對漢娜.威爾克而言,「拍攝活動」具有賦予「被拍攝者」(母親)重新啟動生命活力的療癒作用,事實上,「觀看親人的痛苦」最煎熬又最辛酸又最苦澀,但拍攝的「影中人物」取代「病人」,使「病人」擺脫「癌症患者」這難以擺脫又非人的「命定身份」。

當漢娜.威爾赫然發覺自己也患乳癌,豈非應證「死亡的成分是不存在?還是危險物質?」的箴言。得了乳癌沒讓漢娜.威爾克因此灰心喪志,因為「觀看死亡的逼進」正是體驗生命意義最關鍵的位置,忠實記錄死亡在身體中緩緩延展與慢慢成形,更是一種以最接近死亡的距離來感受死亡的體驗形式。

真實展示自身躺臥病榻的憂鬱眼神,有平靜又無力的凝視,被癌細胞慢慢啃蝕腐壞的身軀,接受化療而帶來的脫髮與禿頭,無力又泛黑的雙眼瞳孔,插入胸口的注射針劑,臃腫而下垂的便便小腹,沾染血漬的紗布,移動的便盆與裝入藥物的容器等等。

「那些展出的相片比人等身還大,且,赤裸裸地呈現出此藝術家一種堅決抗拒死亡的精神,卻又脫離不開死亡的陰影。她充滿鬥志的雙眼,至今仍深印我心,使我覺得靈魂不死。」是陳幸婉看過漢娜.威爾克一系列攝影作品深有感悟的真實文字筆記。

知名雕塑家父親陳夏雨的第二次個展,1997年10月,由台北誠品畫廊主辦。陳幸婉陪伴雙親北上準備參加開幕,正式開幕前的10月26日,豈料面對創作嚴謹的八十歲陳夏雨可能太求好心切?或太過緊張?竟突然心臟病發倒而送醫急救,住進加護病房,主角陳夏雨終究沒法出席在人氣滿滿的開幕式。

陳夏雨的身體狀況日漸走下坡,非常孝順的三女兒陳幸婉總是貼心細膩照料與陪伴。陳幸婉接受專訪時強調:「父親在工作室摔傷後,自己面對創作的心情是背負著嚴重的罪惡感,有時為了創作而無法照顧雙親,痛苦啃食著炙熱的心」;「最近幾年的作品都是以『犧牲了孝順父母』為代價換來的」。

1991年,41歲的陳幸婉通過教育部甄選,獲得前往巴黎國際藝術村駐村一年的獎學金,於是,陳幸婉正式建構起與巴黎的美好因緣。後來,數個月在台灣,數個月在巴黎,扛著大畫布,宛若候鳥飛來飛去,持續了許多年。2000年初,父親陳夏雨走盡84載歲月病逝;接續,只要返抵台灣便是細心照顧年邁的母親施桂雲,反之,身在異鄉巴黎,每每唯有兀自思念遠在萬里之外又漸漸體力/聽力退化的母親。直至2004年3月16日,從未告知家人或朋友已罹患乳癌的陳幸婉,自身終究敵不過兇猛又惡狠的癌細胞而病逝在巴黎。

而,2012年7月9日陳幸婉病逝八年多,不知愛女病逝的最摯愛母親施桂雲女士辭世,享壽 94 歲。

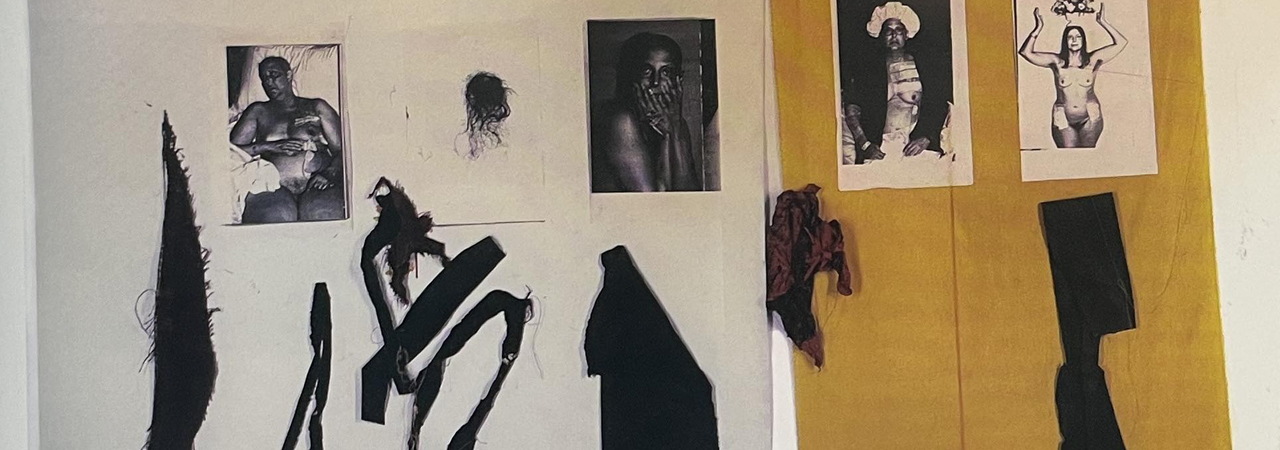

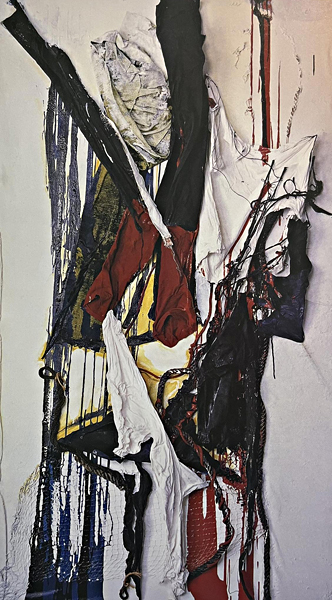

陳幸婉《傷》,200x120x10cm,1999年。

北美館典藏的複合媒材作品《傷》,創作於1999年,200x120x10cm,是陳幸婉焦急沒法孝順與照顧生病的父親,當時身在德國駐村無捨晝夜努力創作準備展覽,忽然得知父親病情急轉直下,內心的焦急與煎熬絕非外人能懂?強忍思念、掛念、傷心,唯有咬緊牙根,戮力完成《傷》獻給遠遠病在家鄉的老父親。選用布塊、衣物、麻繩、尼龍繩、網格布,畫布刷上白色,加上濃重的黑色,對比強烈,力度無窮,彷彿寓意「死亡」,藍色、紅色顏料流淌而下,輔以黃色,多層次的肌理呈現分明,多種媒材疊加形構而成猶若淺浮雕,具有獨到而有力的說服力,傳達女兒對父親的無盡的思念與感謝。

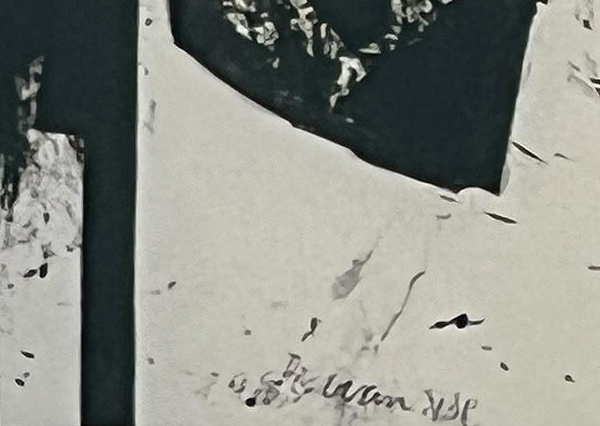

陳幸婉的簽名方式之一。

外表纖瘦柔弱的陳幸婉,實則內在深藏的韌性是剛毅的,整體的藝術創作能量是豐沛又強大。坦言從平面抽象創作走向複合媒材的裝置藝術創作,的確是形單影隻。然而,面對藝術與生命是沉穩又深情的陳幸婉,深覺「過往美術的力量『太薄弱』、『太濫情』,試圖提出一種新的美學觀,保持『對濫情提出反動』的態度,把抽象造型符號化,也意涵化,才能充分展現自己藝術創作語彙的無窮創造力。」

之於陳幸婉,藝術創作是一座墳墓嗎?藝術創作是遙不可及的烏托邦嗎?沙漠若是一個死亡的巷弄,苦撐在裡面意味什麼?在萬事俱寂的沙漠,可有赴死亡之約的盛裝呢?

陳幸婉選用的所有材料都有靈魂,靜靜的把對生命的愛,對大自然的愛,對家人的愛,對朋友的愛,對藝術創作的愛,匯聚成河,慢慢的過濾,慢慢的澄清,最後凝鍊成一抹堅實的痕跡,斑斑駁駁。

發現罹癌到客死異鄉的辭世是特別難以輕易言說的「儀式化」過程,不過,無非也正是典型的陳幸婉作風?雖然這一世的生命畫上了句號,肉身早已幻化為塵灰,沁入大自然,陳幸婉留給世界的藝術作品形構的是無數個驚嘆號!!!!!!

PS1.幾個陳幸婉簽名方式,可供參考。

PS2.雕塑家陳夏雨(1917-2000)在1933年跟著舅舅前往日本,希望進入日本寫真學校學習攝影,未料不順利,加上生病,黯然失望返回台灣。1936年再赴日本,希望陳慧坤的介紹信,順利進入前東京美術學校造型科教授水谷鐵也工作室當學徒,只能幫忙製作老師的作品。後來獲得雕塑家白井保春(1905-1990)的介紹,1937年進入雕塑家藤井浩祐(佑,1882-1958)工作室學習。前後停留在日本十年(1936年-1946年)的陳夏雨沒有進入任何學院派的藝術大學求學或習藝。

PS3.2007年,台北市立美術館推出「陳幸婉紀念展」,並,出版紀念展畫冊,陳幸婉前夫程延平所寫《象王行處落花紅》一文,文中多處與陳幸婉真切遭遇的事實不符,特此聲明。