在歐洲旅行,漫步街頭是最佳的方式之一,迤邐之際往往有意想不到的發現。在奧地利首都維也納,石塊鋪面的馬路有一方小小的銅片崁著,銅片上有文字與數字,對德文不瞭解,不明白其意涵。到了德國首都柏林,在路途中遇到銅片的機會更多;到了萊比錫,投宿的旅館門前也有小銅片。何以不同的都市總會出現相同的小銅片?小銅片可有什麼故事?上網站搜尋,這居然是一項頗特殊的藝術紀念創作。

德國納粹掌權主政期間,許多猶太人、吉普賽人、同性戀者被關入集中營、被屠殺。自1933年起,吉普賽人就被迫害,由於沒有宗教信仰的紀錄,吉普賽人就被以人種學研究的特徵加以認定。在入侵波蘭之後,約三萬吉普賽人被拘禁至集中營。在集中營內,吉普賽人身上有黑色三角形的標誌,以便與有大衛之星標誌的猶太人區分。在惡名昭彰的奧斯威辛集中營就曾「消毒」了二萬三千名吉普賽人。納粹對猶太人的滅族屠殺更不在話下,當猶太人被迫離家就是走向了死亡之旅,不可能回家矣。

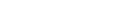

國藝術家甘特.狄尼格(Gunter Demnig)於1992年12月16日在科隆市府前安置了第一顆「絆腳石」(Stolpersteine),那是一個十公分見方的小銅片,銅片鐫刻著奧斯威辛法令的第一行文字,而當天正是奧斯威辛法令頒布的五十周年紀念日。初始甘特.狄尼格的構想對象是吉普賽人,誌記他們被迫害的史實。甘特.狄尼格將構想成書,1993年名為(狂妄自大:歐洲藝術方案)(Megalomania : Art Project For Europe)一書刊行,1994年他創作了二百五十個「絆腳石」在科隆聖安東尼教堂(St. Anthony’s Church)舉辦展覽。這二百五十個絆腳石於1995年被設置在科隆各處的人行道,1996年絆腳石出現在柏林,1997年奧地利薩爾斯堡的聖格奧爾根(St. Georgern)也設置了兩個。跨國的狀況,看似這項藝術活動頗成功,事實這項行動藝術並不被政府認定批可,政府認為這是破壞公物的行為。許多反對的人士認為將人名鑲在地面,任由人們走踏,是對逝者的不敬。然而有更多人認同,使得絆腳石幾乎傳遍歐洲,至2018年10月累計設置了七萬個左右。

.jpg)

每一個絆腳石鐫刻著人名、生日、忌辰,設置在其生前所曾居住的建築前,初始的費用約95歐元,2012年調整為120歐元。每個銅片皆人工打造,以致生產數量受限,據文獻稱每個月至多只能創作四百四十個,因為另還要涉及對受害著的生平考證等工作,以致這是急不得的。

具有紀念性的「絆腳石」與一般的紀念碑大大不同,其分布廣況,紀念的非豐功偉業的政治人物,而是你我生活中曾經的鄰居,很積極顯著的意義是對人權的真正尊重與落實。