新北市是一座很矛盾也很真實的城市。

以人口規模來說,新北市是臺灣第一大城,但因為幅員廣大、行政區分散、跨區移動不便,所以居民的日常生活圈往往緊貼各自區域中心,或依賴臺北市區。因此,如果你問一個新北市民他是哪裡人,「我是板橋人、我是三重人、我是林口人」的回答,絕對比「我是新北人」更常聽見!另外,大臺北地區的藝文資源長期被臺北市搶先或集中,導致新北市的藝文資源顯得比較分散,需要一個能夠匯聚與回應城市多元樣貌的公共場域,而今年(2025年)4月正式於鶯歌開館的新北市美術館——正是這樣一個開始討論與建立「我們是誰」的地方。

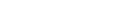

走進使用圓柱鋁管創造蘆葦叢意象的新北市美術館建築裡,會發現這是一棟共有8層樓的大型建築。我在8月初參觀了美術館的兩檔展覽,分別是《「往來/照見」典藏研究展》與《基進城市》。前者從臺北縣立文化中心到新北市美術館時期的典藏作品出發,回顧新北市過去幾十年來的風景變化和文化底蘊。而後者則透過各式各樣的創作媒材,討論城市如何在遷徙、衝突、勞動、消費與科技發展中變形與重生。

展覽如何建立新北市的文化認同?

首先,在《「往來/照見」典藏研究展》當中,許多繪畫作品以淡水風光、九份山城、東北海岸等地為主題,這些具體或抽象表現的風景能夠讓觀眾快速辨識出熟悉的場景,進而把觀展經驗與自己的記憶連結,產生親切感與歸屬感。其中,我發現淡水和九份真的是畫家與攝影家的偏愛!就像參觀歐洲美術館時常看到不同藝術家描繪義大利威尼斯一樣,這兩個著名景點似乎已成為新北市最具代表性的風景之一。

此外,這檔展覽最讓我印象深刻的是張照堂的〈歲月容顏〉人物攝影系列。這系列作品中的人物包括:在鶯歌度過童年的小說家——陳映真、晚年住在三芝的布袋戲操偶傳奇——李天祿、重建三峽祖師廟的藝術家——李梅樹,以及在金山成立美術館的雕刻大師——朱銘等文化領域的指標人物。雖然是有點年代的黑白相片,但每張經歷歲月洗禮的臉,都繼承了來自新北土地的養分,而他們的創作,也為新北各區域留下豐富的文化資產。

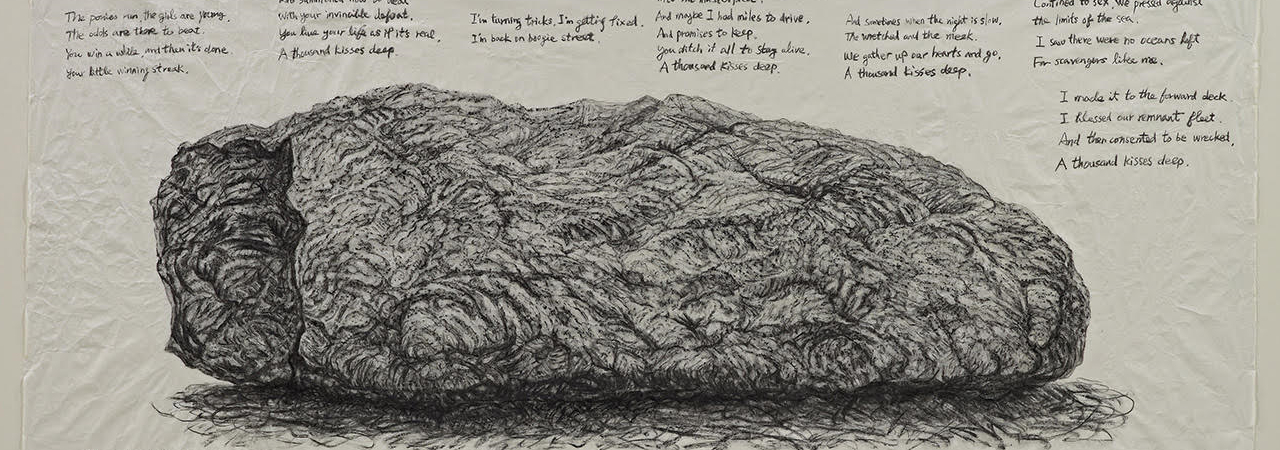

同樣讓我印象深刻的,還有吳瑪琍在《基進城市》當中展示的作品〈新莊女人的故事〉。透過搭配文字的縫紉機影片,藝術家記錄了從嘉義移居到新莊的紡織女工的生命軌跡:她在城市的角落為成衣產業、為家庭付出青春與勞力,卻在多年後失去一切,更意識到久居的新莊根本不是她想要的家。這件作品邀請觀眾走進女性小人物的困境裡,並試圖批判父權體制,與張照堂拍攝男性大人物的鏡頭形成強烈對比,也呈現出城市生活的複雜性。

所以,為什麼新北市民還需要一座美術館?

正因爲長期作為臺北市的外圍與邊陲城市,擁有分散的區域特性,新北市才能成為臺灣如此矛盾複雜卻又豐富獨特的城市,它有著值得新北市民認識與認同的文化精神:多元樣貌、擅長移動、懂得適應、奮力生活,所以當然,也值得一座專屬於這座城市的美術館。

身為剛搬到新北市居住的新新北人,老實說,我尚未能對新北市產生歸屬感,畢竟認同不是一瞬間被打造出來的。然而這次參觀新北市美術館的經驗,確實使我重新對這座城市產生好奇。如果你不是新北人,那很推薦你來美術館認識這裡多元的藝術、流動的居民、複雜的議題;如果你是新北人,那更推薦你來美術館參觀,或許你會因此認出展廳裡的家鄉、開始懷念起巷口的麵攤,還有想起隔壁的鄰居曾經與你分享過的有趣瑣事。