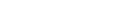

走出杜塞多夫(Dusseldorf)中央火車站,迎面瞧見一件吸睛的戶外作品:有個人高高站立在馬路中間的廣告柱上,手握相機在拍照,似乎在補捉每位匆匆的旅客,嘗試留下人們珍貴的身影。在作為都市門戶的火車站前,這個幽默的作品,為都市建立了良好友善的形象,堪稱是很成功的都市廣告。從火車站走到兩個街廓遠的日裔社區「小東京」(Little Tokyo),在街角又遇見另一個相似的廣告住,這回是一個小男孩騎坐在父親的肩膀上,依然以很寫實的手法呈現人物。

接連邂逅兩個以廣告柱為基座的街頭作品,心想這不太可能是都市的形象廣告吧?在閱讀了杜塞多夫觀光指南後,方知這是藝術家克里斯多福.波格勒(Christoph Poggeler,1958-)別出心裁的雕塑作品,在杜塞多夫共計設置了十件之多。許多都市總會將戶外藝術列為文化資產之一,以之作為吸引觀光客的賣點,通常以塗鴉、壁畫、或是公共藝術為主流,杜塞多夫的廣告柱藝術堪稱是獨特的呈現手法。自己一向對在公共場所的藝術品有興緻,每到一個都市必然走街穿巷積極的尋訪,因此決定在杜塞多夫逗留期間,一一走訪這十個廣告柱作品。

杜塞多夫是北萊茵–西伐倫邦(North Rhine–Westphalia)的首府,萊茵河流經使其形成為內陸河港,曾經是德國第三大內陸港。河運沒落後,碼頭區於二十世紀九○年代積極從事都市更新,企圖振興廢棄的倉儲區,廣播電台、電視公司相繼進駐,促使市政府決議將倉儲區改造為現代化的辦公區,將之命名為媒體港(Medienhafen)。媒體港引進日本建築師楨文彥(Maki Fumihiko,1928-),美國建築師法蘭克.蓋瑞(Frank Gehry,1929-),義大利建築師倫佐.皮亞諾(Renzo Piano,1937-),荷蘭建築師喬.柯南(Jo Coenen,1949-)與英國建築師大衛.奇普菲爾德(David Chipperfield,1953-)等建築明星們,他們莫不在此大展身手,使得媒體港成為建築人到杜塞多夫朝聖的去處。身為建築人,當然要至媒體港走一遭。在媒體港的北端、高達240公尺的萊茵塔誠然是最醒目的地標,就在萊茵塔下方,遇到了第三個廣告柱雕像,是一個女性雕像站立在廣告柱之上仰望著天空,這件作品名為「瑪琍絲」(Marlies),係2002年設置。在廣告柱雕像系列中這是繼2001年「商人」之後的第二件廣告柱作品,這是波格勒以他的伴侶作為模特兒的創作,因此直接就以伴侶的名字命名,這與廣告柱系列其他作品的模特兒非特定對象頗有所差異,不過作品依然秉持著強烈的寫實性。

「商人」設置的地點,相對於其他座品,作為一個初抵杜塞多夫旅遊的我,尋覓地甚費工夫,其距離地鐵站有段距離。自文獻的照片審視,地點在萊茵河畔,不過現場所見與照片有異,「商人」爾今在街角一隅,顯然位置曾經過移動(註1)。相形之下在老城區(Altstadt)的三件作品可及性就方便多啦。老城區是杜賽多夫的知名觀光區,有多個歷史地標,如初建於1260年的城堡塔樓(Schlossturm),是萊茵河畔的美麗風景線之一,城堡塔樓的現況是1872年火災後重建的,如今作為萊茵海事博物館。在城堡塔樓東側的城堡廣場(Burgplatz)的街角,矗立著一對男女攜手站立在廣告柱之上,名為「夫婦I」的作品就如同來往在廣場上的人們,穿著簡便、樣貌樸素,與尋常生活中的你我一般。波格勒的創作理念就在強調於平凡無奇中呈現藝術,當代藝術未必要驚世駭俗,以平凡的樣態出現更能拉近藝術與大眾的距離。不過同在老城區電影博物館附近的新娘似乎就似乎另有歷史故事。乍見身穿白衣的女子在廣告柱上舞動的姿態,我的第一印象:她的存在是呼應周遭環境,我認為她是一位舞者,因為周遭除了電影博物館,尚有電影院、劇場等藝文設施。待瞭解杜塞多夫的歷史,方知曉於十三世紀為了王位繼承引發的沃林根戰爭(Battle of Worringen),使得多塞多夫擺脫宗教統治,建設成為以漁港發跡的城鎮。迨至十六世紀,統治者約翰.威廉公爵(John Willhelm)娶了巴登的雅各碧公主(Jakobe Von Baden- Baden,1558 - 1597),倆人結襟十二年無子嗣,這又引發繼承問題,結果雅各碧公主離奇身亡,好讓公爵能再次迎娶。雅各碧公主身亡的地點就在城堡塔樓,爾後傳說城堡塔樓出現了身著白衣的幽魂,不知這個傳說是否為此身著白衣的「新娘」作品之靈感。雅各碧公主身後葬於克羅伊茨赫倫教堂(Kreuzherren Church),1880年移葬至老城區的聖蘭伯特教堂(St. Lambert Church)。

聖蘭伯特教堂是老城區的歷史古蹟之一,初建於1288年,現今的建築是1815年興建的,被視為杜塞多夫最古老的天主教堂。教堂前有一方小小的開放空間,名為史特蒂夫廣場(Stiftplatz),廣場上也豎立著一件廣告住雕像作品,一個母親懷抱著女孩高高站立著,望向不遠處的萊茵河。如果要與歷史連結,這是為沒有生育的雅各碧公主立像彌補嗎?觀看作品,很直接的會稱之為母與女,然而波格勒將之命名為「陌生人」(Fremde),他的初衷是創作一位母親,原本披帶頭紗,是一位羅姆女性,羅姆人(Roma,亦稱為吉普賽人)(註2),常被誤解是社會的邊緣人,羅姆人就像陌生人般被社會大眾對待。但是因為旁涉及敏感的中東難民議題,為避免造成爭議,波格勒乃將頭紗取消,惟作品名稱未更改。在西方藝術中聖母抱著聖嬰是很普遍的創作主題,波格勒特別強調即使作品設置在教堂前,「陌生人」不涉及宗教,只是希望為被誤解的族群發聲。

藝術家在公共場所發表的作品,當然不似在美術館或藝廊發表有充分的自由,而且波格勒執行的這項創作活動場所得獲得政府的許可,要有贊助者出資玉成,他自述尋覓贊助者是最困難的工作。或許這也說明何以時隔十年方有第十件「讀書人」的出現。讀書人位在一個開發的社區,在此社區的街道可以發現不少戶外雕塑。仔細觀察這位讀書人手執的是紙本書,而非電子書閱讀器,這反映身為二戰後嬰兒潮出生的波格勒仍執著於傳統,這在第六件作品攝影者拿著傳統相機亦可作為佐證。波格勒表示這是他刻意為之的成果,並不表示藝術家趕不上時代的潮流,而是藝術家對於過往歲月的執著,透過一些小「道具」留住光陰的痕跡。往後迷你版柱體的電影海報廣告多半與上端作品有所呼應,如「攝影師」的柱體出現義大利大導演安東尼奧尼(Michelangelo Antonioni,1912-2007)的《春光乍現》(Blow-Up,1966),「吻」的柱體是有漂亮寶貝之譽的美國明星布魯克.雪德絲(Brooke Shields,1965-)在《無盡的愛》(Endless Love,1981)的親吻畫面,《艾蜜莉的異想世界》(Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain,2001)海報出現在新創的雙人握手作品中,透過上下內容的相呼互應反映作品的時代性。

「讀書人」的位置,相較於其他諸件作品的地點,屬於較為偏遠的住宅區,最方便親近的當屬「渡假者」與「夫婦II」,這兩件作品就在捷運站邊,無論實質的空間距離或是視覺的觀賞距離,都讓這兩件作品居於極大的曝光度,惟不知設置地點的選擇是否與贊助者有所關聯。波格勒因為這系列作品深受歡迎,於是生財有道,於2008年將作品製作成43公分高的迷你版,以333個為限加以複製,每個複製品簽名並且編號,以精品方式銷售,每件440歐元。這些精品以「夫婦II」 最暢銷,賣到缺貨。「夫婦II」是一對擁吻的男女。以吻為主題的藝術作品常是人們所偏愛的,而且往往在藝術史上占有重要的一席,如現代雕塑先驅布朗庫西(Constantin Brancusi,1876- 1957)的石刻「吻」(Kiss,1912),奧地利象徵主義畫家克林姆(Gustav Klimt,1862-1918)的畫作「吻」(The Kiss,1908)等。爾後又推出更迷你版的系列,8.5公分高,大小同口紅般,呈現的人物更多元,如增添了女商人、翩翩起舞的伴侶與不同姿態的商人等,讓二十一世紀的廣告柱人物更多元地描述社會眾生相。

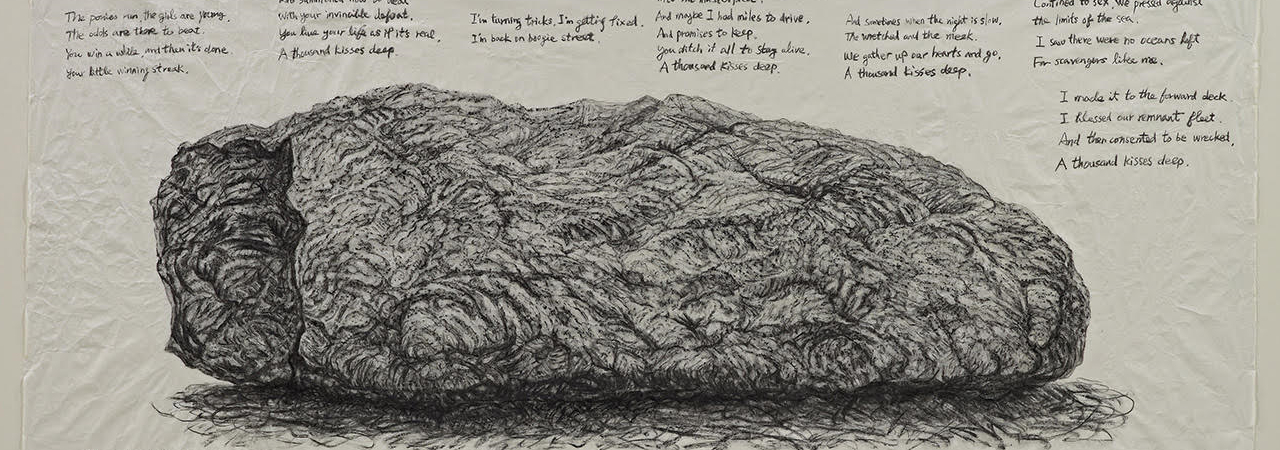

審視波格勒的廣告柱系列人物,作品細緻逼真的程度,令人聯想到七〇年代美國知名的寫實主義雕塑家杜安.漢森(Duane Hanson,1925-1996),杜安.漢森在堪薩斯納爾遜-阿特金斯美術館(The Nelson-Atkins Museum of Art)的「館員」與密爾瓦基美術館(Milwaukee Art Museum)的「清潔工」在藝廊展出時,栩栩如生的具象樣貌莫不人驚訝之餘又驚艷。在被刻意安排的空間-美術館-中欣賞似真實卻不真實的杜安.漢森的作品,感受杜安.漢森對資本主義下社會的嘲諷;而在杜賽多夫街頭,波格勒利用資本主義無所不在的廣告柱,與人物雕像結合,訴說普羅大眾的故事,倆人跨越時空,共同為你我書寫生活。杜安.漢森與波格勒倆人都運用玻璃纖維樹脂或銅創作雕塑,皆以無名人物為模特兒,也都傾訴著平凡的人生眾相,如此的創作擺脫藝術的高貴感受,拉近了人們與藝術的距離,難怪會被視為是都市意象的藝術地標之一。按波格勒的自述,有次在畫作中繪了一位舞者,朋友戲稱如果能將舞者立體化會更有趣,這給了他創造雕塑的動力。(註3)波格勒是杜塞爾多夫國立美術學院美術系畢業,主修繪畫,作品以木板為底取代畫布,畫風帶有超現實風格,筆下的風景或人物極細膩,2008年曾獲得萊茵藝術獎(Rheinischer Kunstpreis)。波格勒表示繪畫的素描能力是創作寫實雕塑的底子,並解進一步闡釋廣告柱雕像系列作品源自歐洲中世紀宗教的聖柱(Säulenheilige)。不明瞭波格勒的聖柱的說詞是否為後設的說辭,倒是在木板上從事繪畫之舉,與中世紀的許多宗教畫相符應。

廣告柱雕像系列作品對杜賽多夫都市形象有極正向的推廣效益,以致科隆與曼海姆(Mannheim)等都市效顰,於2020年與2015年分別委託波格勒各設置了壹座。這讓我聯想台灣自1992年推動公共藝術政策以來,所設置的作品可有那一件令大眾印象深刻的?可有哪一件足堪被視為城鄉意象的代表作? 波格勒的廣告柱雕像系列作品平易近人,但是絕不媚俗。反觀台灣諸多在公共場所的藝術品,縱然不乏寫實或是趨向普普,然而作品往往鮮少令民眾有感,作品往往鮮少令民眾認同,更遑論具有成為都市藝術地標之潛力。關鍵何在?當台灣街頭充斥眾多公共藝術之際,反觀杜賽多夫的十件廣告柱雕像,我們是否應當進一步檢討問題何在?

廣告柱雕像

|

編號 |

作品名稱 |

設置年代 |

設置地點的環境地標 |

備註 |

|

1 |

商人 |

2001 |

文化中心–NRW – Forum Dussedldorf |

原本位在萊茵河畔 |

|

2 |

瑪麗絲Marlies |

2002 |

萊茵電視塔 |

|

|

3 |

夫婦I |

2002 |

老城區城堡廣場 Burgplatz |

|

|

4 |

渡假者 |

2003 |

水族館 |

|

|

5 |

父與子 |

2003 |

小東京 伊默曼街18號 |

|

|

6 |

攝影師 |

2004 |

中央火車站前 |

|

|

7 |

夫婦II |

2004 |

音樂廳 |

通稱「吻」 |

|

8 |

陌生人 |

2005 |

聖蘭伯特教堂前史特蒂夫廣場Stiftsplatz |

通稱「母與女」 |

|

9 |

新娘 |

2006 |

杜塞多夫電影博物館 |

|

|

10 |

讀書人 |

2016 |

羅普克大街與霍京索道大道 RopkestrasBe Hohenzollernallee |

|

註釋:

1. https://social.shorthand.com/byemyself_/jgmyprxnAR/stylites-of-dusseldorf

2. A Interview : Christoph Pöggeler, Al ethea Magazine 2022/09/18,

https://www.aletheatalks.com/interview-Christoph-Poeggeler--The-advertising-column-is-a-great-means-of-communication

3. 同2.