一名學生以東北抗聯(註1)美術為題,完成博士論文並參加答辯,她說這些作品有“悲劇性”,評委中有質疑說革命歷史題材美術作品不適合用“悲劇”去描述。我支持了這位學生的說法,因為我認為抗聯美術確實與“悲劇”有關。

在中國大陸,表現革命戰爭的美術作品是官方美術體系中的頂流存在,其主要作用是歌頌戰爭英雄和頌揚戰功,所以很少承載悲劇意識。對英雄和戰功我當然佩服,但同時我也知道任何戰爭都少不了流血犧牲,中國共產黨領導的革命也不例外。而東北抗聯正是中共武裝部隊的組成部分,但它有一些特殊性:

首先是成分混雜,東北抗聯不像延安的八路軍那樣清一色從紅軍轉變而來,而是以東北抗日義勇軍為基礎,而東北抗日義勇軍由東北地區平民、警員和東北軍部分官兵混合而成,無統一領導和編制,以至於各部名稱也不同(義勇軍、救國軍、自衛隊等)。軍費要自籌,使用的武器是從大刀長矛到輕機槍(註2)。這樣的軍隊自然難抵數十萬日本正規軍的圍剿,到1933年就被打散了,其中一部分在後來與中共領導的反日遊擊隊合併組建成東北抗聯。

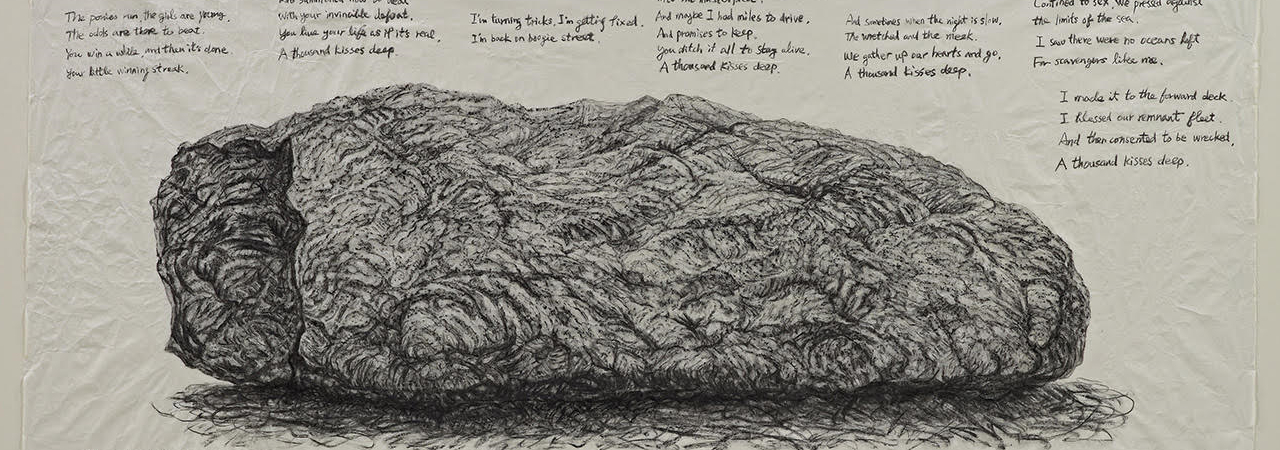

其次是戰鬥過程異常艱苦。因為敵我兵力過於懸殊,打起仗來就不易取勝,堅持到1940年冬天,抗聯隊伍只剩下不到1000人。同年,抗聯第一路軍總司令楊靖宇戰死,第二年,抗聯第二路軍副總指揮趙尚志犧牲,剩下的部隊也只能退入蘇聯境內待命(註3)。

王盛烈:八女投江,1957年,紙本水墨,154×392cm,北京中國美術館藏。

還有抗聯內部也互有矛盾,如趙尚志就不止一次被開除黨籍,還被羈押在蘇聯一年半,他最後的犧牲也與這些黨內鬥爭有關。當然這種事情在中共歷史中是其來有自、屢見不鮮,可能也算不上很大的悲劇了。

而最能說明東北抗聯悲慘境遇的,是眾多高級將領的犧牲。據相關資料,東北抗聯中軍級將領犧牲34人,師級將領犧牲91人。抗聯三大路軍中高級將領共10人,僅4人倖存。在東北抗聯的11個軍中,前後繼任軍長共19人,也僅有4人倖存。毫無疑問,東北抗聯高級將領犧牲的比例遠高於同時期內地中共軍隊中高級將領犧牲的比例,這當然是很悲劇的。而對敵鬥爭最為英勇的楊靖宇、趙尚志和趙一曼的犧牲,又都與漢奸的出賣和民眾的愚昧有關(註4),這也是很悲劇的。

胡悌麟、賈滌非:楊靖宇將軍,1984年,布面油畫,180x164cm,北京中國美術館藏。

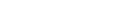

無需詳考,也能知道東北抗聯是中共抗日軍隊中戰鬥精神最強、鬥爭環境最艱苦和犧牲最大的部隊,因此也更容易產生悲劇性的結果。楊靖宇在大冬天靠吃草和棉絮與敵人周旋,趙一曼在被關押期間設法逃脫卻功虧一簣,還有那無比壯烈的“八女投江”,哪一個不是戰爭悲劇和人生悲劇?以此為題的美術作品又怎麼能不“悲劇”?

在戰爭中,無論敵我雙方,都會時刻面臨悲劇的降臨,任何一個善良的人,都不會喜歡戰爭悲劇,更不會去製造戰爭悲劇,但戰爭悲劇仍然如影隨形地與人類社會相始終,不能擺脫戰爭的悲劇,正是人類社會的最大悲劇。在藝術中,悲劇是一種重要的表現形式,悲劇性的藝術能激起人的“憐憫”與“恐懼”之情從而使人性得到淨化,但長期以來,或許是因為避談死亡的民族文化傳統,或許是因為政治宣傳的需要,創作家在描繪戰爭題材的作品時往往刻意回避悲劇場景,研究者也較少從悲劇性角度展開研究,但真實的歷史總是充滿了悲劇色彩,東北抗聯只是其中一個案例而已。

雖然,我們不能把現實中的悲劇事件等同於藝術作品中的悲劇性,但面對這樣慘不忍睹的歷史事件,面對這樣血腥殺戮的悲慘歷史,不允許探討悲劇性的戰爭本質,或者是要把現實中的悲劇事件包裝成文藝作品中的喜劇和鬧劇,很容易產生誤導性的社會效果。一篇研究抗聯美術作品的論文,只是因為探討了戰爭題材的“悲劇性”而遭到質疑,可能是年長者長期受黨文化和官文化的薰染而失去基本判斷力的反映。出於這樣的看法,我在答辯會上支持了這篇論文的作者——一個年輕的學生,又用上面這些文字記錄下我所想到的。

註釋:

1. “東北抗聯”是東北抗日聯軍的簡稱,始建於1933年5月中共抗日武裝與地方抗日武裝的合併組建,1936年2月正式命名為東北抗日聯軍。全盛時期共有11個軍,人數在1.5萬至5萬人之間。其中第1至第7軍是中共領導的武裝,第8、9、10、11軍是統戰性質的抗日武裝。因缺乏補給和敵我力量相差懸殊,1940年東北抗聯大部分進入蘇聯遠東地區並接受蘇聯改編,後在1945年8月協同蘇聯紅軍進入東北搶佔戰略要地。日本投降後,東北抗聯與進入東北的八路軍、新四軍組成東北人民自治軍,最後都併入中共的第四野戰軍。

2. 東北抗聯與延安沒有直接聯繫,中共曾專門指派聯絡員輾轉赴東北與抗聯建立過短暫聯繫。早期的東北抗聯受在莫斯科的中共駐共產國際代表團的領導,1940年後東北抗聯失去了同中共駐共產國際代表團的聯繫,只能接受遠東蘇聯方面(主要是駐哈巴羅夫斯克的蘇聯遠東方面軍情報部門)的指導。

3. 東北抗聯在1936年7月後,將原來的11個軍整編為三路軍,即第一路軍、第二路軍和第三路軍。

4. 1940年1月楊靖宇在率部突圍時被叛徒出賣,部隊被打散,在斷糧五天後,他被當地村民發現並向日軍告發,楊靖宇因此戰死。1942年2月12日,趙尚志在率部襲擊偽員警所的戰鬥中被內奸打傷,昏迷後被日軍逮捕最終因傷重不治而亡。趙一曼在1935年被捕後,曾在療傷期間說服一名護士和衛兵幫她逃走,但因乘轎子逃跑的路線被轎鋪老闆告知日軍而越獄失敗,後被日軍槍殺。